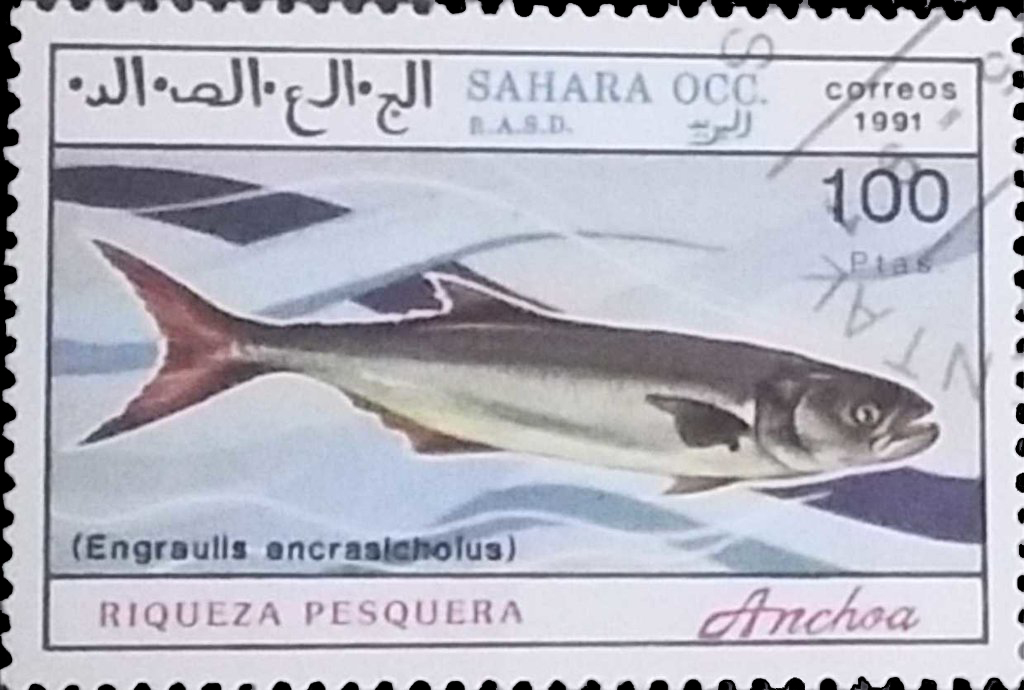

Engraulis encrasicolus Linnaeus, 1758

(Da:Les poissons - Gervais H)

Phylum: Chordata Haeckel, 1874

Subphylum: Vertebrata Lamarck J-B., 1801

Classe: Actinopterygii Klein, 1885

Ordine: Clupeiformes Bleeker, 1959

Famiglia: Engraulidae Gill, 1861

Genere: Engraulis Cuvier, 1816

Italiano: Acciuga europea, Alice

English: European anchovy

Français: Anchois commun, Anchois européen, Anchois de l'Afrique australe, Anchois italien

Deutsch: Europäische Sardelle

Descrizione

La parola Acciuga deriva dal latino volgare apiua o apiuva per il classico aphye, dal greco aphúe, nome di un piccolo pesce. L'esito -cci- da -pj- non è toscano e probabilmente ha subito un passaggio da dialetti liguri o meridionali. Di origine incerta, ma apparentemente collegata all'origine latina sopracitata, sarebbe il siciliano anciova e il genovese anciôa, legati a loro volta al corso anchjuva o anciua. Confronta anche il portoghese anchova o enchova, lo spagnolo anchova e l'inglese anchovy. Il termine alice, di area italiana meridionale, napoletana e siciliana alici, deriva dal latino allec - ecis – una salsa simile al garo, fatta con interiora fermentate di pesce e ancora prima dal greco háls cioè sale. Sebbene l'acciuga sia spesso associata alla sardina e talvolta confusa con essa, queste due specie appartengono a famiglie diverse e hanno un aspetto decisamente differente. L'acciuga ha un corpo allungato e snello, a sezione cilindrica, privo della cresta ventrale di scaglie rigide presente nella sardina. La testa è grande (circa ¼ della lunghezza totale), conica, appuntita, con occhi grandi posti all'estremità anteriore della testa, in posizione molto avanzata. Anche la bocca è grande (molto più che nella sardina), ampia fin oltre l'occhio, ed è posta in posizione infera (ovvero nella parte inferiore della testa); è armata di denti piccoli e numerosi. La mascella superiore è più lunga dell'inferiore. Le scaglie sono piccole e si distaccano facilmente. La pinna dorsale è abbastanza breve, di forma triangolare, inserità circa a metà del corpo. La pinna anale è inserita più indietro, è più bassa e più lunga della dorsale. Le pinne ventrali sono piccole e poste all'altezza dell'origine della dorsale; le pinne pettorali sono inserite molto in basso, presso il bordo ventrale del corpo e sono strette e allungate. La pinna caudale è biloba. La colorazione è argentea sui fianchi e biancastra sul ventre, il dorso è verde azzurro negli individui vivi che diventa blu scuro in quelli morti. Sui fianchi dei pesci vivi, soprattutto di piccola taglia, è spesso presente una banda argentea sopra cui decorre una linea più scura. La lunghezza massima può eccezionalmente raggiungere i 20 cm, ma mediamente si aggira sui 15-17 cm. È una specie gregaria in ogni fase vitale che forma banchi numerosissimi, spesso misti con altre specie (per esempio la sardina) ma composti da esemplari di taglia simile (fenomeno noto come gregarismo per taglia). L'acciuga compie migrazioni sia stagionali, dato che in inverno si porta in acque profonde, sia nictemerali, ovvero si porta a profondità diverse durante l'arco della giornata. Può vivere fino a 5 anni. Si alimenta di giorno. Si nutre di zooplancton, le prede principali sono crostacei copepodi e stadi larvali di molluschi. La deposizione delle uova avviene in acque costiere tra aprile e novembre e ha un picco in giugno e luglio. Le uova, deposte in numero fino a 40.000, sono pelagiche. Le uova si schiudono nell'arco di 2 giorni, e le larve, note assieme a quelle delle sardine come gianchetti o bianchetti, si aggregano subito in banchi. La maturità sessuale si raggiunge a un anno.

Diffusione

La specie è diffusa nell'Oceano Atlantico orientale, tra la Norvegia e il Sudafrica. È presente e comune anche nei mari Mediterraneo, Nero e d'Azov. Alcuni esemplari sono stati catturati nel canale di Suez; si tratta quindi di una delle poche specie di pesci mediterranei che hanno intrapreso una migrazione verso il mar Rosso, in senso contrario a quello dei migranti lessepsiani. Si tratta di un tipico pesce pelagico che si può trovare anche a grande distanza dalle coste, a cui si avvicina in maggio-giugno per la riproduzione. Di solito nella stagione calda non si incontra a profondità superiori a 50 m; la massima profondità registrata è di 400 m. In inverno frequenta acque più profonde, attorno ai 100-180 m nel Mediterraneo. È una specie moderatamente eurialina, tollera le acque salmastre e talvolta penetra nelle foci e nelle lagune. Nei laghi salmastri di Ganzirri e di Torre Faro in comune di Messina esiste una popolazione stanziale, in passato considerata come una sottospecie, la Engraulis encrasicolus ssp. russoi.

Bibliografia

– (EN) Tous, P., Sidibé, A, Mbye, E., de Morais, L., Camara, Y.H., Adeofe, T.A., Monroe, T., Camara, K., Cissoko, K., Djiman, R., Sagna, A., Sylla, M. & Carpenter, K.E., Engraulis encrasicolus, su IUCN Red List of Threatened Species, Versione 2020.2, IUCN, 2020.

–Mipaaf - Decreto Ministeriale n°19105 del 22 settembre 2017 - Denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale, su politicheagricole.it. URL consultato il 30 marzo 2018.

–Carlo Battisti, Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano, Firenze, Barbera, 1950-57.

–E' stagione di sardoni, la pesca e la cucina del pesce azzurro, su www.corriereromagna.it, 1º ottobre 2021. URL consultato il 29 novembre 2022.

–(EN) Engraulis encrasicolus, su FishBase. URL consultato il 02.07.2014.

–Francesco Costa, Atlante dei pesci dei mari italiani, Milano, Mursia, ISBN 88-425-1003-3.

–Patrick Louisy, Guida all'identificazione dei pesci marini d'Europa e del Mediterraneo, a cura di Trainito, Egidio, Milano, Il Castello, 2006.

–Bombace G., Lucchetti A., Elementi di biologia della pesca, Edagricole, 2011.

–Enrico Tortonese, Osteichthyes, Bologna, Calderini, 1975.

–Alessandro Minelli, Il grande dizionario illustrato degli animali, Firenze, Edizioni Primavera, 1992, p. 9.

|

Data: 01/01/1991

Emissione: Fauna - Pesci Stato: Western Sahara |

|---|